文 / 李青松

清新、秀美、自然、芬芳、温婉、灵动的黄梅戏,原名黄梅采茶戏、黄梅调、黄梅腔,起源于黄冈市黄梅县的采茶歌。清乾隆十四年(1749)二月,出生在黄梅县孔垄镇邢大墩村的一代名伶邢绣娘(原名邢秀莲),是学界和民间公认的黄梅戏开山鼻祖。

黄梅县是千年古县,隋开皇十八年(598)因境内黄梅山、黄梅水而得名。据地方史志和历史文献记载,早在唐代,黄梅采茶歌就开始在黄梅县流行。“一去二三里,村村皆有戏”。经宋元到元末明初,这种优美抒情的采茶歌,与当的山歌、樵歌、渔歌、畈腔、弹词、道情、旱龙船、高跷、打花鼓结合,逐步形成黄梅戏。

一

明代万历中期,黄梅调即以道情的形式传到江西鄱阳湖周围各县。清代道光年间,黄梅县屡遭大水,黄梅民众逃荒流落到江西、安徽沿江一带,以唱黄梅调为生,其间完成了黄梅戏“三十六大本、七十二小本”的传统剧目积累,黄梅腔随之传播到安徽,1920年正式定名为“黄梅戏”。

新中国成立后,黄梅戏这一古老的剧种,开始绽放出时代光华,成为中国戏曲艺术版图上一颗耀眼的明珠。

1949年4月23日,人民解放军开进原安徽省城安庆,从黄梅县杉木乡桂畈村走出的、对黄梅戏有着深厚感情、时任安庆地委书记的桂林栖派人把流落在安庆周边的黄梅戏艺人请到城里搭班唱戏,结束了他们浪迹江湖、苦海卖艺的生涯。1953年,担任安徽省委宣传部部长的桂林栖,亲自主持组建安徽省黄梅戏剧院,集中严凤英、王少舫等一代黄梅戏优秀艺术人才,将传统黄梅戏剧目《天仙配》《女驸马》等搬上舞台、银幕,使黄梅戏从我国近四百个地方戏曲剧种中脱颖而出,实现了从地方小戏到与京剧、评剧、越剧、豫剧并列的中国五大戏曲剧种之一的历史性跨越。近些年来,由于安徽“有功于黄梅戏之兴”,一些人武断地认为黄梅戏发源于安徽,其实不然。安徽黄梅戏与湖北黄梅戏都起源于黄冈市黄梅县,是同根同源的并蒂双莲。

1949年10月,黄梅县在喻家祠堂开办艺人训练班,并从中挑选骨干创办人民剧团,这便是黄梅县黄梅戏剧院的前身。20世纪50至80年代,黄梅、英山、蕲春等县黄梅戏剧院(团)相继成立,先后创作上演了《过界岭》《绣花针》《降龙伏虎》《三八炉》《龙江颂》《於老四和张二女》《换子记》《银锁怨》《乘风扬帆》等60多部黄梅戏剧目。如果说,安徽黄梅戏是以复排传统剧目为主,那么,湖北黄梅戏则自始至终走着一条以原创剧目为主的发展道路。

黄梅戏对黄梅人而言,是“剪不断的文化之根,听不够的绕梁之音,抹不去的故园之情”。黄梅县黄梅戏剧院建院76年来,不断推出《过界岭》《於老四和张二女》《传灯》《一代名伶邢绣娘》等一大批优秀剧目,“韵取坊间成大雅,梅开宇内竞芬芳。”1958年,毛泽东在武汉洪山礼堂观看黄梅县黄梅戏剧团演出的黄梅戏《过界岭》时说:“原来你们湖北的黄梅戏是大水冲到安徽去的啊!”毛泽东还高兴地说:“你们黄梅人还是演自己的土戏好,乡土气味很浓,很感人,我也成了黄梅佬。” 2024年3月13日,走过75年光辉历程的黄梅县黄梅戏剧院更名为湖北黄梅戏艺术剧院,升格为省级院团,以崭新的姿态和更高的标准站上新时代新起点。

二

黄梅戏的根在湖北,“娘家”在黄冈。

1983年,时任湖北省委书记关广富说:“湖北是黄梅戏的娘家,一定要把黄梅戏请回来。”1986年,这一意见被写入湖北省委常委会办公会议纪要,标志着我省正式出台“把黄梅戏请回娘家”重大举措。

伴随着改革开放的春风,1986年,英山县黄梅戏剧团首演的《银锁怨》,成为湖北黄梅戏唱响全国的第一声春雷。《银锁怨》由熊文祥编剧,郑淑兰主演,再现重男轻女给农村妇女带来的悲惨命运,揭露封建残余观念对人们的思想毒害。该剧先后在中国艺术节、人民大会堂、中南海、中央戏剧学院向广大观众和中央领导汇报演出,主创人员受到中央领导的亲切接见。

“戏因人传。”湖北黄梅戏的发展繁荣,离不开人才队伍的成长壮大。20世纪80年代,黄冈面向全国“招兵买马”,把本地大部分楚剧团、汉剧团改为黄梅戏剧团,成立黄冈艺术学校,与各专业剧团联合开办戏曲表演班,从娃娃抓起培养本土黄梅戏人才。

1989年,湖北省黄梅戏剧团(院)在黄冈成立,从安徽请来杨俊、张辉等优秀黄梅戏演员,创作排演了《双下山》《未了情》《红罗帕》《和氏璧》《血泪恩仇录》《貂蝉》等优秀黄梅戏剧目和黄梅戏影视剧,杨俊、张辉双获中国戏剧表演艺术最高奖“梅花奖”,为湖北黄梅戏的传承发展作出了突出贡献。

2008年12月,为了湖北黄梅戏艺术的不断发展,杨俊调入位于武汉的湖北省地方戏曲研究院,出品了黄梅戏的里程碑作品《妹娃要过河》。谢思琴从安徽再芬黄梅戏剧院调入湖北省黄梅戏剧院,接过杨俊的接力棒,成为湖北黄梅戏剧院的当家花旦。

2009年,湖北省黄梅戏剧院打造的大型现代黄梅戏《李四光》在黄冈首演,这是我国科学家首次成为戏剧主角,也是黄梅戏乃至中国戏曲领域的一次破冰之举。《李四光》由中国黄梅戏第一小生张辉提纲,唱腔以男角为主,借用西洋歌剧表现形式“唱诗班”,并融入陕北民歌和现代歌曲等元素,创立了湖北黄梅戏特有的艺术风格。张辉还将优秀青年黄梅戏艺术人才王刚收为亲授弟子,首创全国黄梅戏联谊会,形成万人学唱黄梅戏的文化景观。

黄冈人杰地灵,名人辈出。继《李四光》之后,黄冈市精心打造了《东坡》《活字毕昇》《李时珍》《铸魂天山》等文化名人系列大型原创黄梅戏。2020年,湖北省黄梅戏剧院和湖北电影制片厂联合拍摄的黄梅戏电影《东坡》,荣获中国电影金鸡奖戏曲片提名奖,是迄今为止我国黄梅戏电影获得的最高奖项。在这五部大戏中,谢思琴分别扮演李四光的妻子许淑彬、苏东坡的妻子王朝云、李时珍的妻子吴氏、毕昇的妻子李妙音、陈潭秋的妻子王韵雪,以其清丽俊俏的扮相,清亮圆润的嗓音,清新大气的表演备受观众瞩目。而在根据何存中的中篇小说《姐儿门前一棵槐》改编的大型红色原创现代黄梅戏《槐花谣》中,谢思琴用她精湛的演技和炉火纯青的唱腔,生动诠释了槐花这位麻城的女儿、大别山的母亲、中华民族女性的代表,在那个时代所应有的全部优秀品质,打动了无数观众。

三

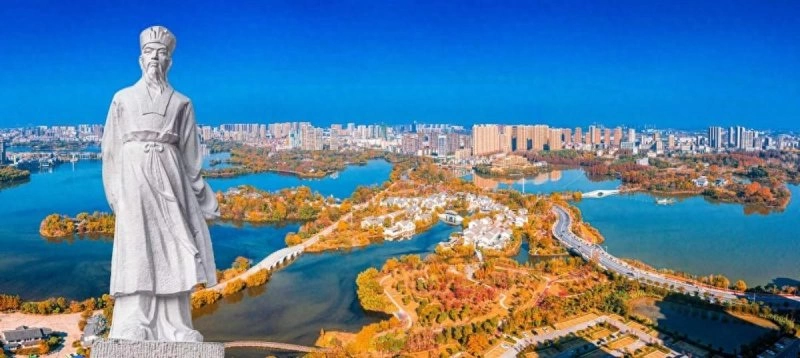

作为黄梅戏的故乡,黄冈市委、市政府高度重视黄梅戏事业发展。自1989年起,坚持与湖北省文化和旅游厅联合主办湖北省黄梅戏艺术节,投资3.1亿元新建了国内一流的黄梅戏大剧院,支持黄冈师范学院开办黄梅戏学院,持续推进戏曲进校园,着力营造“把黄梅戏请回娘家”的良好环境,对黄梅戏的传承发展起到重大的推动作用。目前,一个投资5000万元、可容纳2000名观众的宋式山水剧场——《大江东去》户外剧场,正在遗爱湖公园抓紧动工新建,该项目建成后,将常态化展演黄梅戏,为黄冈从文化大市向文化强市跨越注入新动能。

2021年举办的第十届湖北省黄梅戏艺术节,适逢建党一百周年,参演的16部作品多数是向党的一百周年献礼的红色题材原创剧目,红色题材原创现代黄梅戏成为本届艺术节的最大亮点。

黄梅戏擅长小生、小旦、民俗风情的表现,对于宏大的主题则是一种挑战。由黄冈艺术学校、黄州区人民政府联合出品,湖北省黄梅戏剧院优秀青年演员王刚担任主演的《铸魂天山》,团风县青年黄梅戏发展有限公司倾情打造的革命题材新编黄梅戏《八斗湾》,首次将党的一大代表、伟大的无产阶级革命家陈潭秋和党的早期领导人、著名工人运动领袖林育英搬上戏曲舞台,成功的处理了细小与宏大、民俗与史诗、剧种特色与重大历史题材的碰撞,通过整合新疆少数民族和陕北地区音乐、舞蹈、器乐等元素,将剧情的地域特征、年代感与人物的命运完美地呈现在舞台上。由罗田县黄梅戏剧团创作演出的大型革命题材黄梅戏《清清的义水河》,取材于土地革命时期罗田县胜利镇的红色革命故事,全剧采用西洋管弦乐队混合传统民族乐队伴奏,同时融入罗田民歌采莲船、罗田畈腔、东腔、十把扇子等曲调,充满浓郁的大别山风情。

黄梅戏被称为“中国的乡村音乐”,具有深厚的人文底蕴和广泛的群众基础。2023年举办的第十一届黄梅戏艺术节,以“大美心安,黄冈有戏”为主题,历时27天,10多台原创、改编和传统经典大戏及10多台折子戏专场分别在黄梅戏大剧院、湖北省黄梅戏剧院小剧场轮番上演,上百台大戏和折子戏在各县市展演和线上展播,戏曲之美流动在黄冈城市乡村,线上线下皆是舞台,展现了黄冈作为戏曲大市的独有地位和独特魅力。本届黄梅戏艺术节还举办了全国黄梅戏戏迷联谊会、彩车巡游、黄梅戏爱好者展演、“大美黄冈、此心安处”文化旅游宣传语矩阵发布会、畅游黄冈、文旅项目签约、中国(黄冈)少儿戏曲小梅花荟萃等活动,升腾起黄冈的“戏曲之梦”。

生活是艺术创作的源头活水。秉承着服务人民群众、反映时代生活、讲好中国故事、弘扬中国精神的初心,湖北黄梅戏无论从创作题材、表演形式还是舞台呈现,既传承了黄梅戏的正宗原味,又吸收了新的鲜明时代特征和浓郁生活气息,同时注入荆楚风韵,形成“鄂派”风格,开拓了黄梅戏艺术发展新路径。 (作者系黄冈市政协文史专员、黄冈科技职业学院兼职教授)

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 观点频道

| 观点频道