文 / 杨晓华

戏剧并非孤立呈现于人类文化之中,总是以多样化的方式和每一个时代的整体文化生活发生广泛关联。在当代文化艺术氛围中,戏剧表现手段和戏剧精神的泛化运用和广泛渗透已经是一个不争事实,并呈现出愈来愈鲜明态势。如何认识这一当代戏剧景观,深入分析其本质特征和文化功能,对这种发展潮流做出正确判断,就成为一个很有价值的理论问题。

“泛戏剧”的概念不时被学界提到,但是鲜有系统论证。笔者认为,泛化和纯粹相对,泛戏剧和纯戏剧相对,指的是戏剧这一成熟的艺术样式和艺术精神,在时间、空间和基本特征上的泛化存在样态。我们认为,当前中国文化领域出现的这一戏剧泛化的景观,至少具有以下特征:一是“空间泛化”,戏剧演出从经典的剧场、舞台扩展到一般性公共空间、自然山水空间以及虚拟空间;二是戏剧“主体泛化”,戏剧演出中越来越多地使用非专业人员或者戏剧观众的沉浸式参与;三是“媒介泛化”,戏剧的舞台手段,大量运用数字技术、装置艺术、跨媒介叙事等;四是“内容泛化”,戏剧故事和情节被大量拆解、变形和拉伸;五是“功能泛化”,戏剧除了教育和艺术功能,更大量地发挥娱乐功能、体验功能、活化功能等。

泛戏剧这一文化现象并非只有当今社会才具有。东西方戏剧的产生都和原始的祭神活动密切相关,这种神职人员带领众人的群体演绎性活动,本身表明戏剧从源头开始就具有和生活场景贯通一体的特点;在东西方戏剧的成长和发展历程中,不断把舞蹈、音乐、文学、美术等元素整合进戏剧形态之中,这一漫长的历史过程充满了戏剧的泛化和纯粹的张力和矛盾,毋宁说正是这对矛盾推动了戏剧形态的不断丰富和演变;当东西方戏剧各自具有了自身的成熟形态后,比如古希腊戏剧和中国古典戏曲,戏剧的泛化形态依然普遍地存在于文化生活的母体之中;进入现代社会,由于公共文化的日益繁荣和新的舞台手段的日益丰富,戏剧的泛化形态更是斑斓多姿。应该说,当代中国泛戏剧的空前兴盛,既是戏剧生态本身的应然,也是现代公共文化不断拓展和深化的重要标志。

本世纪以来,历经二十多年的积累和发展,笔者认为影响比较大的泛戏剧案例至少有以下几种:

1.实景演出模式:地域文化的戏剧性转译

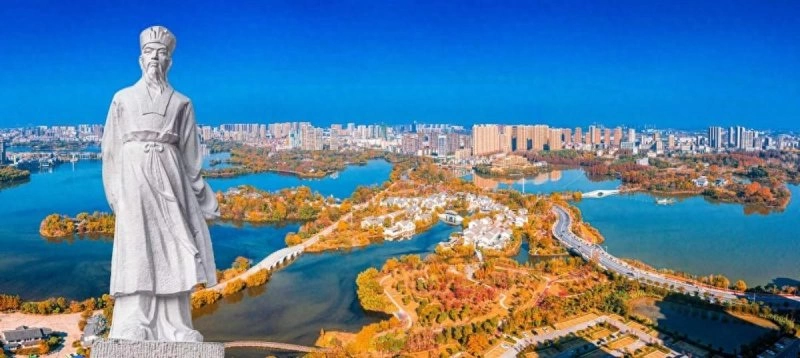

由梅帅元、张艺谋、王潮歌等创新开辟的《印象》系列、《又见》系列、《只有》系列等,利用在地文化的丰富性和多样性,通过大时空的戏剧手段的运用,打造体验型产品,成为多地发展旅游产业和文化创意产业的标杆,甚至支柱。比如在模式开创期打造的《印象刘三姐》,以桂林山水为天然舞台,将壮族歌谣与现代舞美结合,将地域文化符号转化为可感知的“视觉美学奇观”,从戏剧角度而言,实质是将戏剧冲突和情节高度分散和抒情化,不再以塑造人物形象为基本目的。王潮歌作为在这一领域是最执着并不断深入的探索者,在《又见》和《只有》系列中,她显示了更强烈地对故事情节、戏剧冲突和人物情感的刻画,拓展了中国戏剧的时空表现手段。

2.沉浸式演出模式:戏剧生活性的元本呈现

国内的沉浸式演出大多受到上海文广演艺集团打造的上海版《不眠之夜》(英文名:《Sleep No More》)的影响。这一源自英国的泛戏剧种类,在上海获得了极大的成功。这一在封闭的酒店环境中打造的戏剧演出,通过开放式的故事结构和扑朔迷离的故事情节,将观众的好奇心和惊悚感激发得淋漓尽致。这种沉浸式演出的生命力在于,将从生活中凝练的舞台戏剧,重新植入生活的真实场景,并造成观众参与其中的幻觉,释放出戏剧的内在力量,体现出这一艺术样式的多样化魅力。近年来,著名的沉浸式演出,还包括孟京辉导演的中国首个本土原创沉浸式戏剧《成都偷心》、茅威涛导演的以武侠文化为主题的越剧《新龙门客栈》等。

3.高科技演出模式:戏剧手段的空前解放

近年来,由于舞台设备的科技水平日益提升并融合发展,造成一大批科技特色鲜明的戏剧演出。比如东方演艺集团出品的舞剧《只此青绿》,通过高清投影技术,动态呈现《千里江山图》中的山水画卷,营造出流动的山水意境,使观众仿佛置身于画中,感受到山水的变化与流动,增强了视觉冲击力和沉浸感;部分场景使用全息影像技术,将舞者与虚拟画面结合,创造出虚实交织的视觉效果,舞者仿佛在山水画中起舞,增强了艺术表现力和舞台的梦幻感;通过智能灯光系统,灯光随舞蹈节奏和音乐变化,营造出不同的氛围和情感,增强了舞台的层次感和情感表达。还有新近爆火的《赳赳大秦》,通过全息投影与虚拟角色,让历史人物(如秦始皇、李斯、蒙恬等)“复活”在舞台上,与真人演员互动;利用数字孪生技术,复原秦朝的重要建筑(如阿房宫、长城),并在演出中动态展示其建造过程和历史变迁,

让观众直观了解秦朝的工程技术和历史背景。

这些泛戏剧模式,在文旅游业态创新和商业价值上都取得非凡成功。有些论者担心泛戏剧的过度商业化和泛在化,会冲击纯戏剧的市场,降低戏剧的品味,拉低人们的戏剧审美,这种担心有一定道理。但是戏剧是一种兼具表演性和综合性的叙事艺术,这种表演性还奠基于真实的人(演员)的全态(眼耳鼻舌身意情神等)特征,因此戏剧的历史形成和存在形态比其它艺术形式更为复杂多样,这一特点使得戏剧艺术天然具有更大的开放型和包容性。某种意义上说,正是这种和文化生活的更为普遍和多样化的联系,才孕育和成就了这一艺术样式。今天当我们在理论上对戏剧艺术有了较为深入和系统的认知之后,仍然要从这样的对戏剧本质和特征的根本把握和反思出发辨析和考察当今时代的戏剧景观。

这种当代景观出现的背后有着深厚的文化逻辑,有其历史必然性:

首先,从文化哲学角度理解,后现代社会中,消费者从“功能需求”转向“意义消费”,追求情感共鸣与身份认同。泛戏剧通过沉浸式场景(如《不眠之夜》的多层叙事空间)与互动参与(如剧本杀式剧情),将观演转化为“事件性体验”,满足个体对“存在感”与“自我表达”的深层需求。

其次,从艺术人类学的意识重构角度分析,传统戏剧的仪式功能(如净化、教化)在当代多元价值观的情境下被解构为价值观更为平等的“游戏性”与“社交性”。例如,沉浸式戏剧《大真探赵赶鹅》以胡同为舞台,观众成为破案者,通过角色扮演实现“仪式游戏化”,既保留戏剧的集体参与本质,又适应新一代青年的娱乐偏好。

再次,从戏剧史的技术驱动论角度,从镜框式舞台到大时空剧场,技术始终是戏剧形态变革的核心动力,技术的变革必然带来戏剧型态的历史性调整和变迁,例如,《赳赳大秦》,通过大历史的视觉重构,实现“虚实共生”的叙事创新,就是对戏剧舞台手段的进一步探索。

不仅如此,从旅游业发展的历程来看,走马观花的游玩式旅游,到求新求异的体验式旅游,再到向往戏剧化的深度文化旅游,这反映出的人们对深度文化的日益强烈的渴望,文旅场景中戏剧的泛化渗透和应用,将有助于更多的人们认识和体验戏剧艺术的魅力。

旅游的本质仍然是文化,无非是更大场景的文化而已。旅游要发挥更大的社会功能,要更加生动地讲述中华大地的自然和人文故事,必然要更加广泛地运用戏剧这一艺术手段和载体。随着文旅融合作为一种国家文化建设战略的深入实施,戏剧的泛化态势更加蔚为壮观。

(作者系浙江数字内容研究院研究员、中科元宇宙文明创新应用中心首席专家、中国文化报周刊中心原主任)

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 观点频道

| 观点频道